2021年-2023年上半年,上海法院共办理首次执行信用卡案件89769件;个人信用贷款纠纷案件37614件,两类案件占到同期全部首次执行案件的27.46%,已成为上海法院执行收案的主要类型之一。

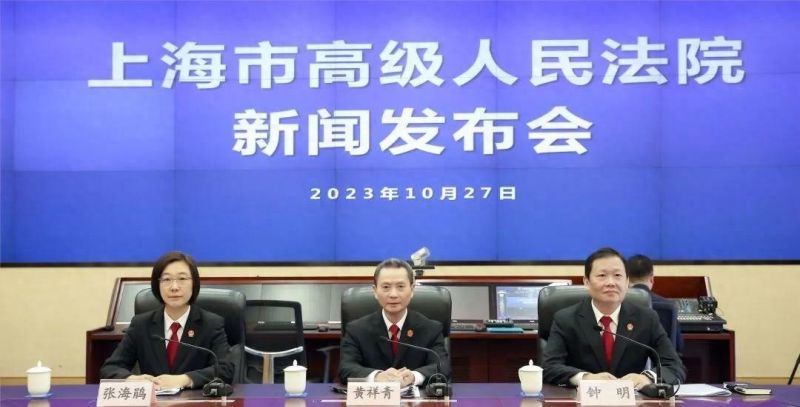

“此类案件数量增幅明显,但执行效果不佳。”昨天,上海市高级人民法院副院长黄祥青介绍,以信用卡纠纷案件为例,首次执行到位率仅8.09%。

为何相关纠纷案件

批量涌入、大幅攀升?

执行难点在哪里?

如何提升执行效果,

更好“执源治理”?

昨天,上海市高级人民法院召开新闻发布会,通报2021-2023信用卡及个人信用贷款纠纷案件执行情况(下简称“白皮书”),就上述问题进行深入分析,并提出针对性建议。

个人信贷纠纷案增幅明显

执行完毕率仅4.64%

“此次白皮书将个人信用贷款纠纷案件纳入调研,主要因为此类案件数量今年增长明显。”会上,黄祥青介绍,2021年结案数为7668件,2022年猛增至16679件,2023年上半年已达13267件。“但从执行效果来看,存在执行到位率低等情况。”

数据显示,近三年,上海全市法院首次执行个人信用贷款纠纷案件,申请执行标的总额为63.21亿元,执行到位金额7.92亿,执行到位率12.52%,执行完毕率仅4.64%。而信用卡纠纷案件的首次执行到位率也仅为8.09%,执行完毕率仅4.82%。

白皮书分析,这与该类案件存在被执行人常驻本市较少、申请执行主体较为集中等诸多原因有关。

白皮书指出,虽然个人信贷整体不良率略有下降,但由于基数成倍上涨,逾期信贷体量也大幅上涨。“有的银行机构为追求规模效应,前期积极抢占市场份额,降低信用卡办理门槛,大量发放信用卡、信贷额度,获取新客户,忽视前端风险管控,为相关纠纷爆发的发生埋下隐患,涌入司法领域案件大幅增加。”

一人多贷,一人多案现象突出

建议银行加强授信审核

记者从会上获悉,上述类型案件中,一人多卡、一人多贷、一人多案现象较多。

比如一起案件中,刘某某在某商业银行先后申请22笔惠民贷个人信用消费贷款全部预期,该行分别以22件案件同时向法院申请执行,最终又均因撤回申请终结执行。

另一起案件中,赵某因信用卡逾期,同时被五家银行在上海五家法院申请执行,最终案件均以终本或终结方式结案。

数据显示,近两年同一被执行人涉案3件以上的就有421人,涉及案件1627件。

上海高院就银行将此类个人信贷纠纷诉诸司法解决意愿展开调查,发现存在行业提亮快速扩张对不良债控制、相关纠纷化解提供了更高要求,银行不良债追回、核销需执行部门承接等情况,激发了银行诉诸司法的动因。

“但从当前实际效果而言,通过司法程序解决信用卡及个人信贷等纠纷仍存在较为明显的局限性。”

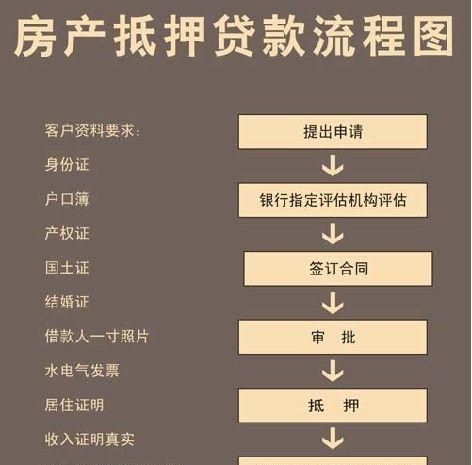

白皮书指出,从此类案件反映情况来看,银行在前期发卡或授信中对客户的实际信用状况缺乏准确评价和必要风险管控,缺少定期对客户资产质量进行检测以及动态管控,导致大量不具有经济实力人员或不诚信人员超前超额消费。实际执行中,被执行人普遍下落不明、自身履行能力不足,产生执行困难。

为此,从综合治理、源头治理的角度,白皮书建议商业银行要加强授信审核及客户信息维护优化。不能只追求发卡量带来的效益,要注意不规范发卡造成的银行不良债引起的社会诚信问题,避免过度授信、过度发卡,从源头上化解信用卡案件数量多的问题。

现“债务协商”黑灰产

建议打击整治、规范催收流程

白皮书认为,正常不良债催收机制失灵也强化了银行诉诸司法的动机。

其中披露,近年来,一些不法中介顺应“ 反催收”形势,利用金融行业消保考核机制,使用伪造证明材料、非法代理投诉等手段迫使银行妥协,为债务人提供所谓“债务协商”,形成黑灰产业。“这导致银行诉诸司法解决动机和意愿日益增强。”

对此,上海高院认为,应引导各方力量健全规范催收机制。一方面,要规范催收行业野蛮生长,防止出现暴力催收,建议行业监督部门、银行同业协会等积极引导银行金融机构规范催收流程,完善催收机构的准入制度、行业规范和监督规范制度等。另一方面,建议积极联动公安、市场监管等部门打击整治黑灰产业发展,健全恶意投诉处理机制,引导客户通过正规途径解决纠纷。

此外,白皮书还建议在金融核销端优化不良债核销机制,允许银行机构将符合规定的不良债进行自主核销。

上海法院也将加快转变工作理念,创新执行举措,探索执前财产情况筛查机制,完善送达机制和联动执行机制,不断提升执行到位实效,提升纠纷化解实效。

会上,上海高院执行局局长钟明还发布了上海法院十大能动执行典型案例。

记者 | 胡蝶飞

扫描二维码推送至手机访问。

以上信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其内容真实性、完整性不作任何保证或承诺。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。